„Who is listening to this in 2024?”. Diesen Kommentar – garniert mit vielen fröhlichen Likes aus aller Welt – kann man häufig unter Musikvideos auf Youtube lesen, egal, ob es sich um Bluesmusiker aus Mississippi von 1920 handelt oder den letzten Hit von Taylor Swift.

Wer beschäftigt sich heute noch mit dem Faschismus und seinen Ursachen und weshalb er die Gehirne der Deutschen befallen und sie in eiskalte oder blutrünstige Bestien verwandelt hat, für die ein Menschenleben nicht mehr den geringsten Wert hatte?

Die Beschäftigung mit dem Faschismus in Deutschland nach dem Ende des „Dritten Reiches“ ist (bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar) immer heikel gewesen. Es gibt nur sehr wenige Menschen, die den Mut aufgebracht haben, sich wirklich den Tatsachen zu stellen, ihrer Familiengeschichte oder vielleicht auch ihren eigenen Verbrechen nachzuspüren, den Knacks den das Selbstbild erhält auszuhalten, ehrliche Reue zu empfinden und Verantwortung zu übernehmen.

Allzu oft glich die Befassung einer pflichtbewussten Fleißarbeit, um ja dem Anpassungsdruck zu entsprechen oder aber einem wohlfeilen Tribunal gegen die Eltern. Zum großen Glück für die Deutschen machte Europa nach 1945 einen wirtschaftlichen Aufschwung durch, die europäischen Nachbarn waren nicht so rachsüchtig, wie sie es angesichts der Verbrechen hätten sein können, und nicht zuletzt hielten die Amerikaner ihre schützende Hand über sie. Und dann kam 1968. Die Deutschen (die Westdeutschen zumindest) waren davongekommen und konnten sich sogar ein wenig Leichtigkeit erlauben und die Verbrechen verdrängen.

Die 90er Jahre waren die Ära der Ironie und Harald Schmidt war ihr Prophet. Allerdings muss man in Deutschland den Begriff „Ironie“ äußerst großzügig auslegen.

Ein Vierteljahrhundert später ist ein neuer verbissener Rigorismus und ein Hypermoralismus eingezogen, die für Humor und Ironie keinen Platz lässt.

Führt das zu einer ehrlicheren Beschäftigung mit Faschismus und Holocaust? Wer beschäftigt sich heute in Deutschland abgesehen von Fachzirkeln mit dem Thema? Der biodeutsche Diskurs gleitet auf dem Abhang der Verdummung mit zunehmender Geschwindigkeit dahin.

Wer dominiert die Schlagzeilen? Cora Schumacher, Oliver Pocher, die kleine miese Type und aktuell ist sogar der von den Toten der Fernsehlandschaft auferstandene Zombie Stefan Raab wieder da, auch wenn er nun zum dritten Mal von einer 51 kg schweren 1,60 m Frau den Arsch versohlt bekommen hat.

Vielleicht lässt er es zum Segen aller endlich sein, zieht sich zurück, zählt sein Geld, spielt auf seiner dummen Ukulele oder macht sonst was, Hauptsache ich muss diesen grinsenden Pavianarsch (danke für diesen Ausdruck an die Synchro von „Scarface“ mit Al Pacino) nicht mehr sehen.

Also? Wer im Jahr 2024?

Die einzigen, die sich damit beschäftigen sind die Palästinenser-Unterstützer, die das Thema für eigene Zwecke instrumentalisieren („Weil ihr Deutschen den Holocaust verübt habt, sind die Juden bei uns in ‚Palästina‘“). Der Palästina-Kult, die Nazi-Ideologie des 21. Jahrhunderts der islamischen Welt.

Ich persönlich beschäftige mich schon immer mal wieder damit. Nicht nur aus historischem Interesse oder morbider Neugier.

Es gibt noch einen anderen Grund und man möge mir nicht vorschnell Schamlosigkeit oder Respektlosigkeit vorwerfen. Ich lese Tatsachenberichte von Überlebenden deshalb gern, weil sie die Dinge in die richtige Perspektive bringen. Alles, wirklich alles, die kleinen Sorgen und Ärgernisse des Alltags, die Nickeligkeiten, alter Groll und Zwistigkeiten verblassen und werden nichtig im Vergleich zu dem, was andere Menschen erduldet und durchgemacht haben.

Es gibt drei Bücher, die mir spontan einfallen, wenn ich mutlos oder ärgerlich bin, die mir in den Sinn kommen und mich wie eine innere Peitsche disziplinieren, mich ja nicht zu beklagen und nur ja nicht zu jammern.

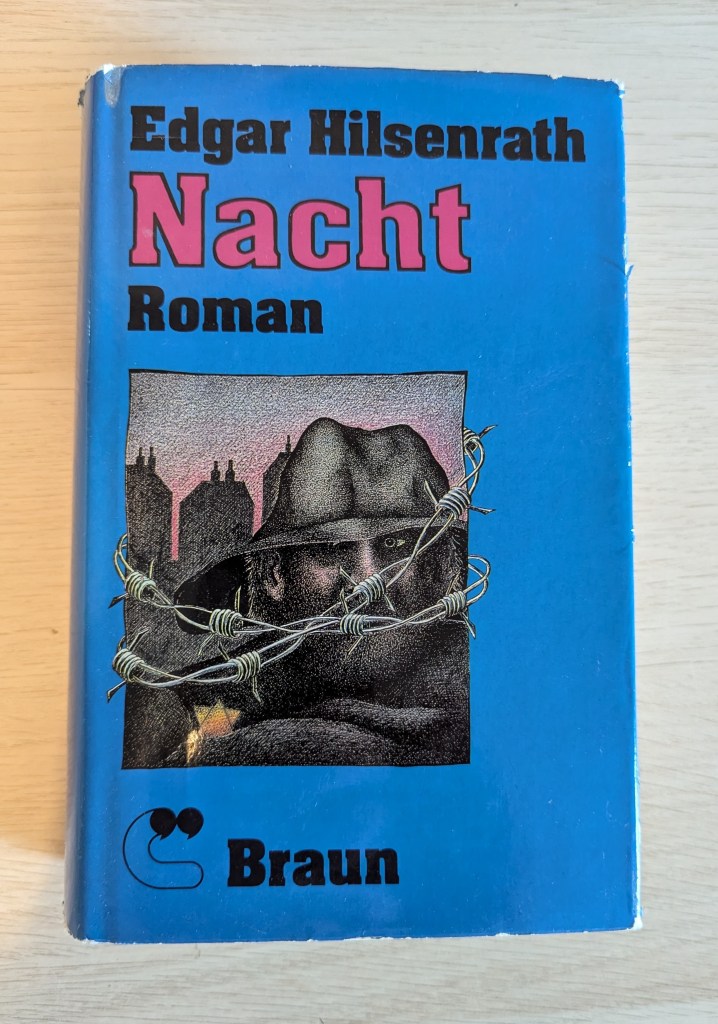

Nacht von Edgar Hilsenrath

Den Schriftsteller Edgar Hilsenrath habe ich über einen Umweg kennengelernt.

Vor schon über zwanzig Jahren war ich gemeinsam mit meinem armenischen Vereinskollegen Vlad H. unterwegs zum Gasshuku in irgendeiner gottverlassenen Kleinstadt (Troisdorf?). Ein Gasshuku ist eine einwöchige Zusammenkunft japanischer und europäischer Karate-Senseis, die die normalsterblichen Karatekas an ihrem Wissen teilhaben lassen, so dass man ein paar neue Sachen lernt, besser auf dem Wege des Karate wird oder vielleicht einfach die nächste Gürtelprüfung besteht. (Gerade sehe ich, dass der südafrikanische Sensei Ken Wittstock, bei dem ich aufgrund seines freundlichen Wesens – im Gegensatz zu den sehr strengen Japanern – und seiner unkonventionellen Trainingsmethoden gern trainiert habe, vor kurzem verstorben ist; die Zeit rast unaufhaltsam auf das schwarze Nichts zu).

Vlad und ich schliefen in einem Zelt auf dem Sportplatz vor der Halle. Wir waren mittellose Studenten. Abends las er ein Buch „Das Märchen von letzten Gedanken“, das vom Genozid an den Armeniern handelt. Es ist eins der beiden großen Epen in deutscher Sprache, die sich mit dem türkischen Völkermord an den Armeniern befassen.

Das andere ist das, wie ich finde, sehr viel eindringlichere und sprachmächtigere Werk „Die 40 Tage des Musa Dagh“ von Franz Werfel. Fürwahr eins der Bücher, die ich ohne zu zögern in die Top-10-Liste der besten deutschen Bücher aufnehmen würde. Ein großes Stück deutsche Literatur (Leseempfehlung!). Franz Werfel gehört zu den Schriftstellern, bei denen jeder angehende Schriftsteller was sprachliche Präzision, Konstruktion der Geschichte, Zeichnung der Figuren und ihrer Charaktere Minderwertigkeitskomplexe bekommt. In seiner Liga spielt meiner Meinung nach nur noch Joseph Roth.

Vlad erzählte mir Hilsenraths Roman und auch, dass er und Werfel in Armenien als eine Art Nationalhelden verehrt werden, weil sie die Katastrophe des Genozids durch ihre Werke dem Vergessen entrissen haben.

Vom Genozid abgesehen wusste ich von all dem damals rein gar nichts. Und gerade das gefällt mir, nämlich dass jemand das typisch deutsche Gesprächsthemen-Trifecta („Fußball, Autos, Geld“) beiseitelässt und mir etwas Interessantes erzählt, was ich noch nicht weiß.

Ich las dann auch „Das Märchen vom letzten Gedanken“. Ein erschütterndes Buch, das mich aber nicht so wirklich mitgerissen hat. Was auch schwer ist, wenn man vorher die „40 Tage“ gelesen hat.

Aber bei der Beschäftigung mit dem Autor dämmerte mir, dass ich den Namen schon mal gehört hatte, sogar viele Male gesehen hatte. Im vollgepackten Bücherregal meines Vaters im Flur der Wohnung meiner Eltern, standen zwei Bücher: „Der Nazi und der Friseur“ und „Nacht“ von Edgar Hilsenrath, herausgegeben im kurzlebigen Braun Verlag. Jahrelang, jahrzehntelang war ich achtlos an dem Buchrücken vorbeigelaufen.

Es ist schwer zu beschreiben, welchen Wirkung die Lektüre dieses Buch auf mich ausübte. Eine Mischung aus Sog und nuklearer Explosion.

Es gibt in dem Buch keine historisch-philosophischen Verschnörkelungen, nur die reine Gewalt des Überlebenskampfes.

Hilsenrath schildert anhand des Protagonisten Ranek seine eigenen Erlebnisse im Ghetto von Mogiliev-Podolsk im Gouvernement Transnistrien, das mit der heutigen abtrünnigen Republik Transnistrien nicht deckungsgleich und zu unterscheiden ist.

Hilsenrath war in Leipzig aufgewachsen und hatte sich bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zu seinen Großeltern in der Bukowina geflüchtet. Die mit den Deutschen verbündeten Rumänen deportierten alle Juden in Ghettos so auch Hilsenrath, seinen Bruder und seine Mutter.

Das Ghetto gleicht in gewisser Weise diesen südamerikanischen Gefängnissen, die wie kleine, von Mauern umgebene Städte sind, in die sich die Gefängniswärter niemals hineinbegeben, sondern nur von außen auf den Wachtürmen bewachen. Innerhalb des Gefängnisses jedoch herrscht das Faustrecht des Stärkeren. In dem Ghetto gibt es weder Nahrung noch ausreichend Wohnraum. Gleichzeitig werden immer mehr Menschen hineingetrieben. Wer zu fliehen versucht, wird erschossen.

Etwas zu essen bringen nur die Menschen mit, die frisch in das Ghetto getrieben werden und dessen sie sofort entledigt werden. Nur die in solchen Soziotopen immer anzutreffenden Hehler und Geschäftemacher leben gut.

Hilsenrath schildert, wie zivilisierte, gebildete Menschen sich innerhalb kürzester Zeit in wilde Tiere verwandeln und alles tun, um ein Stück Brot oder eine Schale Suppe zu bekommen.

Es ist ein Buch, dass eine unbeschreibliche Faszination ausgeübt hat. Ich habe damals als junger Anwalt sogar meine Pflichten verletzt, weil ich bis spät in der Nacht las und am nächsten Morgen bis elf Uhr vormittags vollkommen gefesselt das Buch weiterlesen musste und erst gegen Mittag im Büro erschien.

Zum Glück hatte ich das Buch schnell fertiggelesen.

Ein ultra-brutaler autobiographischer Tatsachenroman, der mir den Atem geraubt hat.

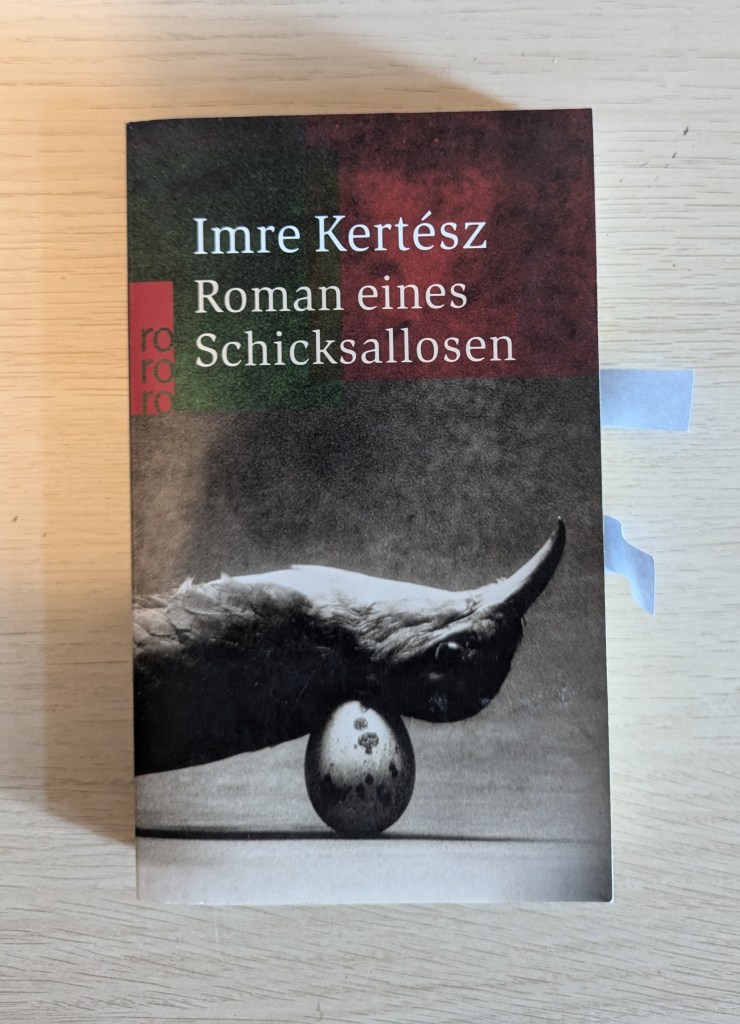

Roman eines Schicksallosen von Imre Kertész

Wie ich schon an anderer Stelle schrieb, lasse ich mich gern von Kafkas Aphorismus leiten, wonach man nur Bücher lesen solle, die „beißen und stechen“.

Solch ein Buch ist der – ebenfalls autobiographische – „Roman eines Schicksallosen“ von Imre Kertész.

Kertész war, wie die seine gesamte Familie, in die Vernichtungslager deportiert worden. Sein Vater war schon einer Weile zuvor einer polizeilichen Aufforderung in sein Verderben gefolgt und war in einen Transport gestiegen.

Kertész, Jahrgang 1929, war im Jahre 1944 gerade 14 Jahre alt, als er geschnappt und nach Auschwitz transportiert wurde, wo der Hauptanteil der ungarischen Juden ermordet wurde.

(das Bild ist für mich die Essenz des Faschismus: wie viele Kinder in dem Alter oder auch jünger gab es dort, ohne ihre Eltern, verängstigt und allein, die an diesem Höllenort elendig verreckt sind?)

In einer eindringlichen Szene beschreibt er, wie sich nach mehrtägiger Fahrt die Türen des Viehwaggons öffnen und Häftlinge die Passagiere hinaus auf die berüchtigte Rampe zerren. Als sie den schmächtigen Jungen erblicken, packen sie ihn an der Schulter und versuchen ihm auf Jiddisch, einer Sprache, die Kertész nicht versteht, begreiflich zu machen, er solle, nach seinem Alter gefragt, auf jeden Fall antworten, er sei schon sechzehn („Seschzejn!“, Seschzejn!“).

Kertész schildert, wie er, der blonde und blauäugige Junge, vor Ekel vor den kahlrasierten Häftlingen zurückprallt, bei denen Ohren und Nase nur umso deutlicher hervortreten. Für den Jungen aus einer atheistischen Familie, die Religion verachtet hat, sehen sie aus wie die fleischgewordenen antisemitischen Karikaturen von Juden, mit denen er, nach eigenem Empfinden, nicht das Geringste zu tun hat.

Daran schließt sich die nächste extravagante Szene an, die man nur als einen stilistischen Kunstgriff des Romanciers auffassen kann, um dem Grauen eine literarische Form zu geben:

Nachdem er den Ratschlag der Häftlinge befolgt hat und auf die „richtige“ Seite selektiert wurde, die nicht in die Gaskammer führt, setzt er sich gelassen mit den anderen in seiner Gruppe auf einen Grasflecken und versucht, die Entscheidung des selektierenden SS-Manns bei den nachfolgenden Personen aus dem Transport vorauszusehen. Er freut sich, wenn der SS-Mann wie in einem heimlichen Einverständnis mit seiner Entscheidung übereinstimmt und einen kräftigen Mann in seine Gruppe lotst, bedauert wenn eine alte Frau leider zwangsläufig auf in die Todesgruppe kommt. Manchmal ärgert er sich, wenn der SS-Mann eine falsche Entscheidung trifft und einen schwachen, keuchenden Mann, der sich kaum noch auf den Beinen halten kann, dennoch in die „starke“ Gruppe winkt.

Kertész ist überrascht, wie rüde er, der doch in der „guten Gruppe“ ist, behandelt wird, als er mit Schlägen und Knüppelhieben unter die Dusche getrieben, kahlgeschoren und in eine gestreifte Häftlingskluft gesteckt wird. Erst am Abend, als er am Nachthimmel die „bengalischen Feuer“ über den Schornsteinen der Krematorien von Auschwitz-Birkenau betrachtet, begreift er, wo er gelandet ist.

Kertész bleibt nicht lange in Auschwitz, sondern wird weiter nach Buchenwald transportiert und von dort, wie die meisten Häftlinge, weiter zu einem Außenkommando verschubt. Er landet im Außenlager Wille, einem Hydrierwerk der BRABAG, in dem Braunkohle zu Benzin verarbeitet wird.

Dort beschreibt Kertész die spezifische Form des Raubtierkapitalismus in seiner faschistischen Ausprägung. Der minimale Einsatz von Personal und Mitteln zur Betreibung des Konzentrationslagers. Überwachung und Lenkung der Häftlinge geschehen nur in den wenigsten Fällen durch die SS direkt, sondern durch Kapos, die für Ordnung und Disziplin sorgen, und durch sogenannte Funktionshäftlinge.

Kapos waren niemals politische Häftlinge, sondern in der Regel deutsche Kriminelle (manchmal auch von anderer Nationalität). Sie trugen das grüne Dreieck.

Sie setzten die Disziplin auftragsgemäß brutal und oft auch sadistisch durch. Viele von ihnen war genauso verhasst die SS-Belegschaft und einige von ihnen wurden nach der Befreiung der Konzentrationslager von den Überlebenden gelyncht.

Trotz allem muss man mit einem Urteil vorsichtig sein, denn in einem Universum, in dem einem in jeder Sekunde der Tod bedroht, wird der Mensch alles tun, um zu überleben. Und wenn er einen weiteren Blechnapf Suppe und ein zusätzliches Stück Brot bekommt, dann wird er seinen Leidensgenossen ohne zu zögern Fußtritte und Schläge mit einem Gummiknüppel aus einem Kautschukrohr verpassen.

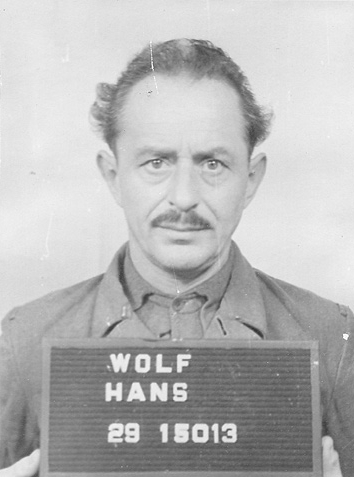

Kertész beschreibt einen solchen Funktionshäftling, den bei allen Häftlingen verhassten Hans Wolf, seines Zeichens Lagerältester im Außenlager Wille.

Nach den biographischen Daten, die über ihn verfügbar sind, ein Raubmörder und homosexueller Zigeuner, ein sogenannter „Asozialer“, der das schwarze Dreieck trug.

Im Lager trug er eine schwarze Uniform und eine Reitpeitsche, mit der er Mithäftlinge traktierte.

Während der Arbeit im Außenlager Wille wird Kertész schwer krank. Von der SS wird er zum Sterben nach Buchenwald zurückgebracht. Dort wird er von französischen, kommunistischen Häftlingen, unter denen es Ärzte gab, gerettet.

Nach der Befreiung nach Budapest zurückgekehrt wird er wiederum von anderen Kommunisten in Ungarn drangsaliert und mit mehrjährigem Schreibverbot belegt.

Das sind die Widersprüche des Lebens.

Ein wirklich erstaunliches Buch, das in seiner Form von der alleinigen Schilderung der Gräuel abweicht.

Das Menschengeschlecht von Robert Antelme

Als Robert Antelme 1944 von der Gestapo in Paris verhaftet wurde, geschah es nicht, weil er Jude war, sondern weil er sich als gläubiger Christ der Résistance angeschlossen hatte.

Die Entscheidung hierzu lag nicht von Anfang an auf der Hand. Zuvor hatte der junge Jurist (Jahrgang 1917) für den Pariser Polizeipräfekten gearbeitet, einen eingefleischten Kollaborateur der Nazi-Besatzer. Für diese, wenn auch kurze Tätigkeit hat sich Antelme für den Rest seines Lebens geschämt.

Gemeinsam mit seiner Schwester Marie-Louise, seiner Frau, der Schriftstellerin Marguerite Duras und ihrem gemeinsamen Studienfreund, dem späteren französischen Staatspräsidenten François Mitterand, hatten sie beschlossen, den Widerstand zu unterstützen.

Die Gruppe wurde verraten, Robert Antelme wurde am 1. Juni 1944, wenige Tage vor der Landung der Alliierten in der Normandie, in der konspirativen Wohnung in der Rue Dupin verhaftet und in das Gefängnis von Fresnes gebracht, wo er mehrere Monate verbrachte, bevor er im Oktober 1944 nach Buchenwald deportiert wurde.

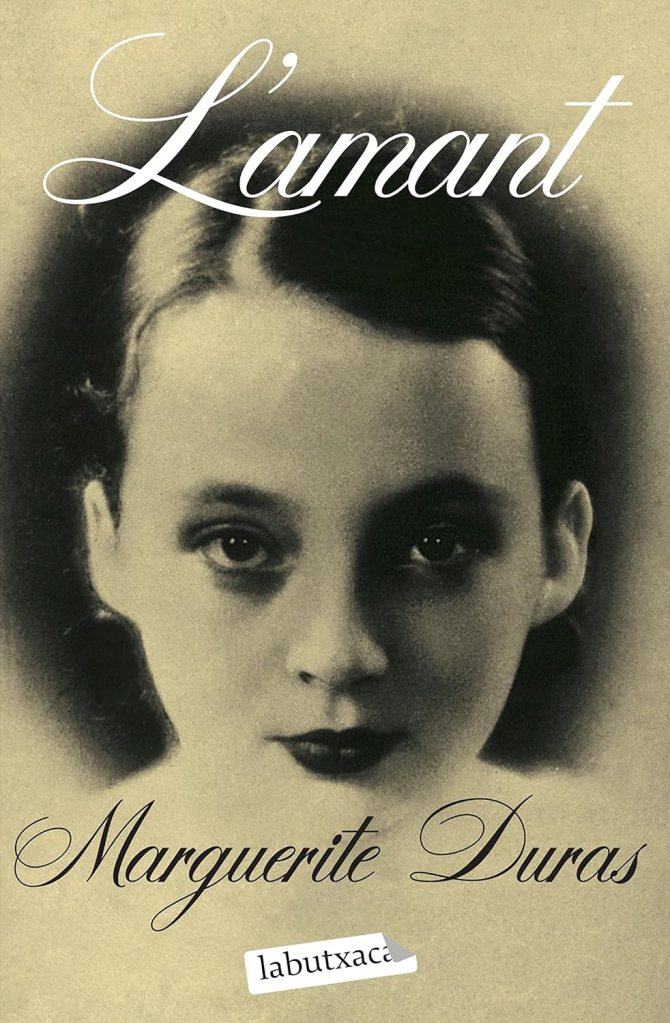

Bevor ich fortfahre, möchte ich noch einige Worte zu seiner Frau Marguerite Duras verlieren. Ich sehe im Augenblick keinen Artikel, in dem ich etwas über sie schreiben könnte, deswegen nehme ich die sich bietende Gelegenheit wahr, vor allem, weil sie eine wirklich faszinierende Persönlichkeit mit einer interessanten Familiengeschichte ist.

Marguerite Donnadieu, so ihr wirklicher Name (den Künstlernamen Duras hat sie sich später nach dem Landsitz der Familie ihres Vaters im Südwesten Frankreichs gegeben), wird 1914 in dem kleinen Städtchen Gia Dinh in der nördlichen Peripherie von Saigon (heute Ho-Chi-Minh-Stadt) im damaligen französischen Indochina geboren. Ihre Eltern waren Lehrer. Der Vater starb am Tropenfieber als Marguerite sieben Jahre als war.

Schon bei ihrer Geburt wurde gemunkelt, dass sie und der jüngere Bruder aufgrund ihrer leicht eurasischen Gesichtszüge Mischlingskinder seien. Die Mutter wurde verdächtigt, mit einem „Annamiten“ gesündigt zu haben. Heute glauben die Biographen eher, dass der Vater ein Verhältnis mit dem schönen vietnamesischen Hausmädchen hatte und die beiden letztgeborenen Kinder aus dieser Beziehung stammten.

Ich persönlich muss gestehen, dass es mir überhaupt nicht aufgefallen wäre, wenn das nicht verschiedentlich thematisiert worden wäre.

Wie ihr späterer Ehemann Robert Antelme hatte sie keine geradlinigen Überzeugungen, die sie von vornherein zur Résistance prädestiniert hätte. Nach dem Abschluss an der juristischen Fakultät, arbeitete sie zuerst im Kolonialministerium und später, schon unter der deutschen Besatzung, im Amt für die Rationierung von Papier, einer Schlüsselstelle, bei der unter dem Vorwand des Papiermangels Zensur geübt werden konnte. Erst nach und nach – vielleicht auch unter dem Einfluss des Kreises um François Mitterand, mit dem sie eine lebenslange Freundschaft verband -, unterstützte sie den französischen Widerstand.

Im reifen Alter von 70 Jahren hatte sie einen Skandalerfolg mit ihrem autobiographischen Roman „Der Liebhaber“, für den sie im Jahr 1984 den höchsten französischen Literaturpreis, den Prix Goncourt, erhielt.

Duras erzählt die Geschichte ihrer wilden und verwahrlosten Jugend als frühreife Göre, die mit ihrer halbverrückten Mutter und ihren beiden Brüdern in großer Armut lebte, nachdem sich die Mutter beim Kauf von Reisfeldern im heutigen Kambodscha von einem schlitzohrigen einheimischen Reisbauern übers Ohr hauen ließ.

Ihr älterer Bruder Pierre war ein drogensüchtiger Krimineller, Sadist und Zuhälter, der Duras und seinen jüngeren Bruder verprügelte.

Dort beginnt sie als Vierzehnjährige eine Beziehung zu einem sehr viel älteren Chinesen aus wohlhabender Familie.

Ihre Familie lehnt ihn ab, sein Geld jedoch nehmen sie gern an, weil die Mutter es dringend braucht und auch damit der Bruder seine Opiumschulden zurückzahlen kann.

Der schöne Bild von Marguerite Duras auf dem Roman ähnelt dem hypnotischen Blick von Christiane F. auf dem Buchcover von „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“.

Ein starkes Buch über eine Liebe, die aufgrund des Alters-, Klassen- und Rassenunterschieds. von vornherein zum Scheitern verurteilt war, authentisch, voller Emotionen und brennend vor sinnlicher Gewalt.

Der Regisseur Jean-Jacques Annaud hat daraus einen sehr schönen und stimmungsvollen Film gemacht mit der britischen Schauspielerin Jane March als Marguerite Duras, die nicht die Görenhaftigkeit von Duras hat, sondern das Mädchen lasziv und voller Sinnlichkeit spielt. Der chinesische Liebhaber wird von Tony Leung gespielt Er ist in Hong Kong ein Filmstar wie Brad Pitt. Jane March konnte leider nie an diesen Erfolg anknüpfen. Sie drehte noch eine Softporno mit Bruce Willis, „Color of Night“. Was schade ist, denn in „Der Liebhaber“ hat sie gezeigt, dass sie alles geben kann und die Energie für eine richtig große Schauspielerin hatte.

Normalerweise mag ich absolut keine Liebesschnulzen, aber dieser Film trifft irgendeinen Nerv. Es ist ein wunderschöner und zugleich todtrauriger Film über eine unmögliche Liebe.

Das Erscheinungsdatum von „Der Liebhaber“ jährt sich heuer übrigens zum 40. Mal. Vielleicht eine gute Gelegenheit es zu lesen. Man kann es an einem Nachmittag durchlesen.

Nach dem Krieg haben sich Duras und Antelme dessen christlicher Glauben durch die Lagererfahrung empfindlich erschüttert wurde, dem Kommunismus zugewand.

Duras hat Robert Antelme übrigens kurz nach dem Krieg nach nur wenigen Jahren Ehe für einen anderen Mann verlassen.

(Marguerite Duras mit Robert Antelme (re.) und ihrem Liebhaber und späteren Ehemann Dionys Mascolo (li.)

Doch nun „Exkurs Ende!“ (wie es in den Skripten eines großen juristischen Repetitoriums heißt) und back to the point:

Antelme wurde nach Buchenwald deportiert und von dort (wie Kertész) zu einem Außenkommando, in dem sich hauptsächlich Franzosen, aber auch Polen, Russen und Italiener befinden. Antelme landete in Bad Gandersheim in Niedersachsen, wo die Häftlinge für die Werkzeugfabrik Carl Bruns, einem Zuliefererbetrieb für die Heinkel-Werke, Flugzeugrümpfe zusammenbauen müssen.

Arbeitskommando hört sich harmlos an. Die Realität ist, dass sie im beginnenden Herbst in einer kalten Kirche auf Stroh schlafen müssen (dem Kloster Brunshausen, das heute eine Gedenkstätte beherbergt). Dann werden die Häftlinge aufgeteilt: die Häftlinge mit nutzbaren Fertigkeiten (Dreher, Fräser, technische Zeichner usw.) werden in der Fabrik eingesetzt. Die anderen, „nutzlosen“ Häftlinge, zu denen Antelme gehört, werden dem „Zaunkommando“ zugeteilt und müssen in der Kälte des Winters die Holzbaracken auf der Fläche vor der Fabrik errichten, in die die Häftlinge umziehen sollen.

Läuse, Kälte, Verletzungen und vor allem der unmenschliche Hunger quälen die Häftlinge. Sie bekommen nur morgens ein Stück Brot und mittags einen Napf Suppe.

Wie bei Imre Kertész wird das faschistische Ziel deutlich: die maximale Ausbeutung der Arbeitskraft bei gleichzeitig verfolgtem „idealen“ Ziel, die Häftlinge auszuhungern.

Dazu noch die Kapos, die mit einem Kautschukschlauch auf die ausgehungerten Häftlinge einprügeln, wenn sie bei der Essensausgabe drängelten.

Dabei wird den Häftlingen im Verlauf ihrer Gefangenschaft immer klarer, dass die Fabrik nur ein Drückposten für die Belegschaft ist. Eine Produktion wurde nur simuliert. Der Stammsitz der Heinkel-Werke in Rostock war schon zerbombt. Die potemkinsche Fabrik in Gandersheim war für die Ingenieure und Meister ein Alibi, um nicht in den letzten Kriegsmonaten noch an die Front eingezogen zu werden.

Im Gegensatz zu den Häftlingen, die von allen Nachrichten abgeschnitten waren und nur vage Gerüchte hörten, waren sich die Deutschen über die Lage vollkommen im Klaren.

Schließlich kommt unweigerlich im März 1945 der Zusammenbruch. Die Hoffnung, nun endlich freigelassen zu werden, wird schnell enttäuscht. Keiner der Häftlinge darf entkommen. Das ist der grauenhafteste und auch spannendste Teil des Berichts.

Die nicht gehfähigen Häftlinge im Krankenrevier werden im nahen Wald von den Kapos, denen man Waffen gegeben hat, erschossen.

Dies, lieber Leser, sind die kleinen verbrecherischen Ereignisse, die sich in jedem kleinen deutschen Städtchen oder Dorf ereignet haben, deren Einwohner später behaupteten, nichts von „Vernichtungslagern“ gewusst zu haben. Nichts Spektakuläres, keine Leichenberge, nur 20 oder 30 geschwächte, „nutzlose und überflüssige“ Menschen, die abgeknallt wurden.

Die übrigen, etwa 450 Häftlinge müssen den SS-Männern und Kapos in ihrer Flucht vor den sich nähernden Amerikanern anschließen. Dabei müssen sie einen schweren Karren mit dem Gepäck der SS-Männer ziehen. Wer nicht mehr weitergehen kann, wird erschossen.

Teilweise werden auch Häftlinge willkürlich erschossen. Antelme schildert diese entsetzliche Szene, als ein SS-Mann einen jungen Medizinstudenten aus Bologna aus der Kolonne ruft und für die Erschießung ausgewählt. Als der Unglückliche sich umdreht und feststellt, dass tatsächlich er gemeint ist, tritt er aus dem Glied und errötet vor Verlegenheit. Das ist das letzte Bild, das sich von ihm in Antelmes Gedächtnis eingebrannt hat.

Dasselbe Schicksal ereilt auch Antelme beinahe zweimal, als er bei einer Pause auf einem Abhang stolpert und seine kraftlosen Arme es nicht mehr schaffen, ihn hochzuziehen. Der SS-Mann hatte schon das Gewehr von der Schulter genommen, als ihn im letzten Augenblick Kameraden hochhelfen.

Dann müssen sie in einen Zug steigen, der sie und andere Kolonnen nach Dachau bringt. Anscheinend gab es den Befehl, angesichts der aus dem Westen vorrückenden US-Armee und aus dem Osten vorrückenden Roten Armee, alle noch vorhandenen KZ-Häftlinge in Dachau zu konzentrieren. Niemand durfte entkommen.

Nach einer fast zweiwöchigen Zugfahrt in einem Viehwaggon, bei der zahlreiche Häftlinge an Hunger und Entkräftung sterben kommen sie in Dachau an.

Antelme schildert einen Zug mit Häftlingen, in denen sich verwesenden Leichen befinden.

Als zwei Tage später Einheiten der 42. und 45. US-Infanteriedivisionen das KZ Dachau betreten und den Todeszug entdeckten, haben sie Teile der SS-Wachmannschaften kurzerhand an die Wand gestellt und direkt an Ort und Stelle erschossen (was bis heute von Rechtsextremen als Kriegsverbrechen denunziert wird).

Bis zur Lektüre des Buches hatte ich das nicht gewusst. Ich erinnerte mich an eine Filmszene, die ich zuerst fälschlicherweise bei „The Big Red One“ mit Lee Marvin verortete. Doch nachdem ich ein bißchen im Gedächnis gekramt hatte, kam ich darauf, dass die Szene in dem Psycho-Thriller „Shutter Island“ spielt (übrigens ein ziemlich guter Film mit Leonardo DiCaprio mit einer spannenden Geschichte, Bonus: Regie führte Martin Scorsese, deswegen habe ich mir den Film damals angesehen).

Ich habe die Erschießung der SS-Männer als einer Art „poetic justice“ zu Hollywood-Zwecken angesehen, bis ich bei der Lektüre des Wikipedia-Artikels zur Befreiung von Dachau gelesen habe, dass es tatsächlich so passiert ist.

War Antelme Teil des Todeszugs oder war es ein anderer Zug? Antelme beschreibt jedenfalls, dass der Zug bei der Ankunft in Dachau sehr viel länger war als bei der Abfahrt. Der Todeszug aus Buchenwald fuhr am 7. April in Buchenwald los und kam am 28. April in Dachau an. Antelme schreibt, dass er am 14. April 1945 in Bitterfeld den Zug bestiegen hat und am 27. April 1945 in Dachau angekommen ist. Also wahrscheinlich nicht.

Von der Erschießung der SS-Wachmanschaft schreibt Antelme nichts; er war halbverhungert und dem Tode näher als dem Leben. Als ihn François Mitterand fand, wog er bei 1,77 m Körpergröße gerade noch 38 kg.

Was sagen uns diese Bücher heute?

Als jemand, der qua seines französischen Biographieanteils die Deutschen ein wenig von außen betrachten kann, fallen mir im Verhalten und im Denken Relikte auf, die ich so in keiner anderen Nation gesehen habe:

Das dumpf-affektlose in den zwischenmenschlichen (vor allem zwischengeschlechtlichen) Beziehungen.

Die Intoleranz, die Humorlosigkeit, die pathologische Ironieunfähigkeit

Die Härte und Direktheit in Diskussionen, die weder durch Höflichkeit noch durch Diplomatie geglättet werden.

Ist es möglich, dass sich solche Zustände wiederholen? Ich will es nicht ausschließen.

Auch (scheinbar) stabile Gesellschaften können kippen.

Nennt mich paranoid aber, die ersten Ausläufer bekommen wir bereits zu spüren.

Und die Faschisten sind beim nächsten Mal vielleicht nicht diejenigen, von denen man es denkt.

Vielleicht tragen sie diesmal keine braune Uniform mit Hakenkreuz, vielleicht keine Springerstiefel und Bomberjacke, sondern vielleicht Bart und Palituch, aufgerichteten Zeigefinger mit einer prononcierten Aversion gegen Konzerte und Musikfestivals.

Oder vielleicht – da sich Geschichte immer als Farce wiederholt – lila Haare und Septum-Piercing.

Ich gehe stark davon aus, das es eine Allianz aus beiden geben wird.

Reminder:

Der Kreis der reinen, genuinen Faschisten wird – wie immer – relativ begrenzt sein. Aber es wird auf jeden Fall jede Menge Opportunisten und Sadisten geben, die nichts lieber tun werden, als sich ihnen anzudienen und sich an ihrer neugewonnenen Macht zu berauschen, die sie sonst nie bekommen hätten.

Doch nun genug des Sermons: bonne lecture!