Wo endet die Todesverachtung und wo beginnt die Todessehnsucht?

Ein weiterer Artikel aus der Reihe der Abenteurer und Kriegsreporter porträtiert ein besonders extremes Exemplar dieses Berufszweigs: Paul Marchand.

Die Karriere des Franzosen, der fast ausschließlich für den Sender RadioFrance arbeitete, währte knapp zehn Jahre, in denen er erst aus dem libanesischen, dann aus dem jugoslawischen Bürgerkrieg berichtete, bis er wegen einer schweren Verwundung – in Sarajevo zerfetzte eine Sniperkugel seinen rechten Arm – seinen Beruf aufgeben musste. Nach seiner Genesung setzte er sich verbittert nach Kanada ab, um sich ausschließlich dem Schreiben zu widmen.

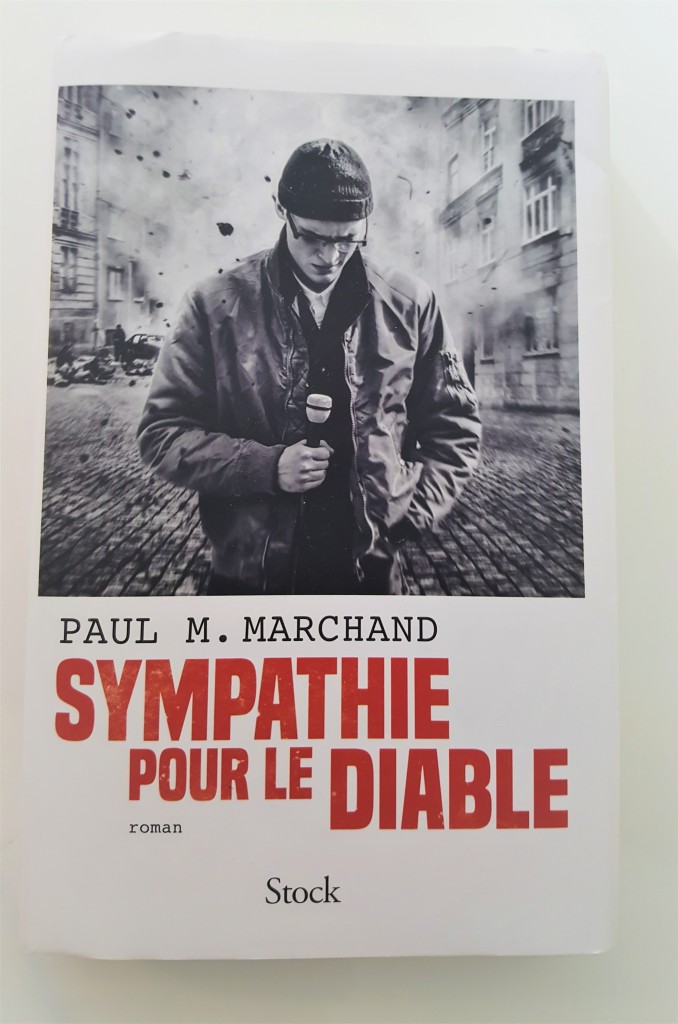

Sein Werk ist knapp und sein bekanntestes Buch „Sympathie pour le diable“, natürlich angelehnt an den Hit der Rolling Stones, ist das Zeugnis eines Besessenen, der seinen eigenen Dämonen zu entkommen versucht.

„Sympathie pour le diable“ (natürlich nicht auf Deutsch übersetzt) ist ein kurioses untypisches Buch, das aus der Reihe fällt, weil sich Stil und Sprache kapitelweise ändern. Es ist ein hypnotischer, obsessiver Tanz der Worte auf der pergamentenen Haut der Leichen in Massengräbern.

Bald ein sperriger, expressionistischer Stil mit vielen Assoziationen und Metaphern und langen Aufzählungen, deren Sinn manchmal dunkel bleibt und schwer verständlich ist, bald klinisch drastisch, über die Schmerzgrenze des Lesers hinaus.

Marchand hat nur diese Form gefunden, um seine Erlebnisse in Ansätzen zu vermitteln, weil die normale Sprache zu dürftig ist, um den Krieg und seine Folgen zu beschreiben.

Schon das erste Kapitel stellt den Leser bereits auf den Stil und Inhalt ein, der ihn auf den nächsten 250 Seiten erwarten wird.

Marchand beschreibt, wie er kurz nach dem Ende des Libanesischen Bürgerkriegs nach Baabda kommt, einer Bergstadt oberhalb von Beirut, wo sich der Präsidentenpalast befindet. Die Syrer und mit ihnen verbündete libanesische Milizen hatten zuvor Soldaten der Nationalarmee, die sich gegen die syrischen Besatzer aufgelehnt hatten, verstümmelt und massakriert.

In einer improvisierten Leichenhalle im Keller des Krankenhauses von Baabda betrachtet er die Körper der Ermordeten. Es ist heiß, es gibt keine Elektrizität, kaum Luft. Die Körper der Ermordeten sind aufgedunsen. Es stinkt nach Verwesung und Scheiße. Er hockt bei den Toten und beobachtet fasziniert, während er sich mit der einen Hand die Nase zuhält und mit der anderen ein Kartoffel-Rührei-Sandwich isst, wie die Maden die Körper der Toten fressen, jegliche Hautareale, die nicht von der Uniform bedeckt sind: Hände und Gesicht.

Hier steht er komplett im Gegensatz zu Patrick Chauvel, der dem harten und gefährlichen Beruf des Kriegsreporters in der Regel die humoristische Seite abgewinnt und der die Ernsthaftigkeit der von ihm geschilderten Begebenheiten immer dadurch abmildert, dass er sie wie Anekdoten erzählt, die er mit einer amüsanten Pointe oder einer Punchline abmildert.

Jedes Kapitel hat ein bestimmtes Thema, wie beispielsweise eine Meditation über den „Löwenfriedhof“ in Sarajevo, wo Marchand seine schlaflosen Nächte auf dem Granitsockel des Löwendenkmals liegend verbringt, Zigarren raucht, über seinen Walkman auf voller Lautstärke die Rolling Stones hört, sich mit ausgebreiteten Armen wie ein Derwisch im Kreis dreht, die Sterne betrachtet und im Morgengrauen in sein Hotel zurückkehrt. Oder ein (fiktives?) Gespräch über Freiheit und Risiko mit dem französischen Botschafter in Beirut, der sich verbunkerten Botschaft verkrochen hat.

Paul Marchand, 1961 geboren, hatte nach zwei oder drei Semestern an der Politkaderschmiede SciencesPo sein Studium schmiss, um 1982 nach Beirut als Freelance-Kriegsreporter zu gehen. Wo er auf den Kriegsschauplätzen auftauchte, war der Provokateur eine auffällige Erscheinung: lang aufgeschossen mit schwarzem Bürstenhaarschnitt, Hornbrille, Bomberjacke und Zigarre stolzierte er durch die Stahlgewitter. Eine kugelsichere Weste lehnte er ab. Ironisch behauptete er, er fände keine, die zu seinen Kleidern passe.

Im Libanon war er einer der ganz wenigen westlichen Journalisten, die sich während der Phase der Geiselkrise in West-Beirut aufhielten und auch wohnen blieben.

Er war auch derjenige, der den Journalisten Roger Auque begleitete, als dieser entführt wurde (wie ich hier in einem Abschnitt beschrieben habe).

Später erfuhr Marchand, dass er es nur einem Zufall zu verdanken hatte, dass ihn die Kidnappern nicht auch mit einkassiert hatten: er war zu groß für den Kofferraum.

In diesem Video sieht man ab Minute 1, wie er Roger Auques Entführung etwas fahrig schildert.

Seine persönliche Meinung über seinen eigenen Berufsstand und die Medienbranche war nicht besonders hoch. Er fasste sie in dem grausamen Aphorismus zusammen, dass man nicht Journalist wird, sondern als Journalist endet. Nämlich dann, wenn man in allen anderen Tätigkeiten gescheitert ist und versagt hat.

Marchand beschreibt dies in einem Kapitel über einen zwielichtigen Journalisten, den er „Marc“ nennt, und bei dem nicht ganz klar wird, ob es sich hierbei um Roger Auque handelt. Marchand begleitet ihn in einer heißen Sommernacht mit einem sternenbesprenkelten Himmel an die Grüne Linie. „Marc“ will dort für eine bestellte Reportage die Kampfhandlungen filmen.

Sie schließen sich einer Gruppe christlicher Kämpfer an. Ihr Anführer hat eine Madonna oder sonstige heilige Jungfrau an den Kolben seiner Kalaschnikow geklebt. Marc wird ungeduldig. In diesem Sektor ist es in jener Nacht ruhig. In den zerstörten, von Einschusslöchern pockennarbigen Ruinen leben einige verarmte Familien, die vor den Kampfhandlungen im Südlibanon geflohen sind. Man sieht das flackernde Licht einer Kerze aus einer Fensterhöhle. An dieser Stelle ist die Demarkationslinie zwischen den Kampfparteien nur wenige Dutzend Meter breit.

Marc gibt einem Milizionär 100 Dollar, damit er einen Schusswechsel provoziert. Dieser schießt einige Salven in Richtung der gegenüberliegenden Fassade und feuert dann eine Panzerfaust ab. Im aufsteigenden Wehklagen hört er ein Brüllen, von dem er sich fragt, ob es noch etwas Menschliches habe. Die Reportage wurde zwar vom Auftraggeber bezahlt, aber die Bilder nie gesendet. Zu brutal und gewalttätig.

Eine andere starke Szene ist die Schilderung eines Showdowns an einem Checkpoint auf dem Weg in den Südlibanon.

Während der Geiselkrise wird er an einem Checkpoint von einem Trupp schiitischer Milizionäre angehalten. Ihr Anführer zerrt ihn aus dem Auto und beginnt ihn auf Arabisch zu beschimpfen, hält ihm seinen Colt 1911 an die Stirn und droht, ihn – unter allerlei „Allah Akbar“-Rufen – zu erschießen, während seine Spießgesellen erwartungsvoll feixend und blutdürstig um ihn herumstehen. Paul Marchand denkt an ein Bild aus der Zeit der mexikanischen Revolution, auf welchem ein Offizier vor einem Erschießungskommando steht.

Mit den Händen in den Hosentaschen lümmelt er, einen Fuß vorgestellt, eine Zigarette im Mundwinkel und scheint in verächtlicher Geringschätzung ironisch zu lächeln, während er auf den Tod aus den Gewehrläufen wartet.

Mit diesem Bild im Kopf beginnt Paul Marchand nun seinerseits auf Französisch auf den Milizionär einzubrüllen, ihn als Hurensohn und Bastard zu bezeichnen. Einmal in Feuer geraten nimmt er sogar selbst den Lauf der Waffe in die Hand und drückt die Mündung gegen seine eigene Stirn und schreit den Schergen an, nun endlich abzudrücken und ihn abzuknallen.

Der Effekt ist unvorhergesehen. Durch die Eruption aus dem Konzept gebracht, schweigt der primitive Milizionär erst perplex, bevor er in ein gargantueskes Gelächter ausbricht und Marchand auf die Schulter schlägt und ihn auf einen Tee in sein Wachhäuschen einlädt.

Im Handumdrehen hatte sich Marchands Status vom verhassten westlich-imperialistischen und zionistischen Spion zu dem eines guten Bekannten, wenn nicht sogar Freund gewandelt. Und Marchand wurde der Herzlichkeit seines neugewonnenen Freundes jedesmal teilhaftig, wann immer er für eine Reportage in den Süden fuhr und an dem Checkpoint vorbeikam.

Das für mich gespenstischste Kapitel handelt von einem christlichen Sniper an der Grünen Linie.

Nachdem Paul Marchand sein Vertrauen gewonnen hat, trifft er ihn in unregelmäßigen Abständen an seinem angestammten Platz. Marchand erwartet ihn immer im Erdgeschoss desselben vom Kugelhagel pockennarbigen Gebäudes. Der Sniper kommt allerdings immer durch einen anderen Eingang, wie ein Geist, wenn er seine „Schicht“ übernimmt.

Wenn er nicht gerade Menschen tötet, zitiert der literarisch gebildete Mörder morbide Poesie. Aus seiner Sicht tötet er die Menschen auch nicht, er „hilft ihnen beim Selbstmord“. Die Bewohner der schmutzigen Stadt Beirut seien alle krank und lebensmüde. Sie wüssten im Übrigen genau, wo sich seine Stellung befinde. Wüssten dass er hinter einer der leeren Fensterhöhlen sitzt und das leere Niemandsland durch sein Zielfernrohr beobachtet. Wenn sie kämen, dann nur weil sie zu feige seien, ihr Leben eigenhändig zu beenden.

Nach dem Ende des Bürgerkriegs besucht Marchand den Sniper, der nun als Arzt in einem der renommiertesten Krankenhäuser der libanesischen Hauptstadt arbeitet. Erst in dieser Klinik findet er, dass er eine Mördervisage hat.

Nach dem Ende des libanesischen Bürgerkriegs zieht er 1992 weiter nach Sarajevo, weil ihm – wie er es zu bezeichnen liebte – der „Rock ‚n‘ Roll“ fehlte, glücklicherweise brach der jugoslawische Bürgerkrieg aus.

In Sarajevo provoziert er die serbischen Sniper, indem er auf die Heckklappe seines alte Ford Sierra geschrieben hatte: Don’t waste your bullets! I am immortal!“

Er war einer der wenigen Journalisten, die dauerhaft, während der Belagerung dort gemeinsam mit den Menschen lebten. Er verachtet, die „Touristen“, Kollegen die nur für eine kleine Reportage oder ein Feature nach Sarajevo kommen und sich vor einer pittoresken Rauchsäule für ihren Aufsager filmen lassen und dann wieder verschwinden.

Entsprechend zynisch kommentierte er den Tod von David Kaplan damit, er habe den Rekord des kürzesten Aufenthaltes in Sarajevo gebrochen, nämlich 15 Minuten.

Der ABC News Reporter war gerade aus dem Flugzeug gestiegen und mit dem Auto auf der Sniper Alley in Richtung Stadt. Er saß zwischen zwei anderen Reportern, als einziger trug er allerdings keine gepanzerte Schutzweste. Die Kugel eines Scharfschützen traf ihn in den Rücken und drang, seinen Bauch zerfetzend, vorne wieder aus. Das Auto raste zum PTT Building, dem Hauptquartier der UN-Blauhelme, während sich seine Gedärme auf seinen Knien ausbreiteten. Er starb im schmutzigen Untergeschoss an seinen Verletzungen, die zu schwer waren, um noch behandelt werden zu können.

Marchand ergründet in seinen Beschreibungen immer wieder den Grund, weshalb er so vom Krieg und vom Tod angezogen war. Versucht vor sich selbst eine Rechtfertigung zu finden, Gründe für seinen „Voyeurismus“ zu finden. Er hat eine Rechnung mit dem Tod offen; welche ist dabei nicht ganz klar.

Für ihn war der Nervenkitzel, dem Tod immer wieder von Neuem ein Schnippchen schlagen die einzige Art, den täglichen Kompromissen und Kompromittierungen zu entgehen.

Seiner Meinung nach hole der Tod nur die Ängstlichen, die versuchen, sich zu verkriechen. Von den Frechen und Dreisten jedoch, die ihn schadenfroh herausfordern, fühlt er sich gekränkt und lässt sie ziehen.

Im Oktober 1993 jedoch ist der Tod seiner Clownerien und Frechheiten überdrüssig geworden und hat ihm, wie er es ausdrückt, einen kleinen Klaps auf den rechten Arm gegeben, so als wollte er sagen: „Bis bald!“

An verschiedenen Stellen in seinem Buch, geht Marchand mit der Generation seiner Eltern hart ins Gericht, der Generation der Duckmäuser, die nach dem Zweiten Weltkrieg nichts als bigotte Heimlichtuerei und Schweigen zu bieten hatte (es wird nicht ganz klar, ob Paul Marchand auf Kollaboration seiner Eltern oder in seiner Familie anspielt).

Nicht weniger streng ist er mit seiner eigenen Generation, deren Verlogenheit ihn anwidert. Seine Generation die die verlogene Losung („Nie wieder!“) bei jeder sich bietenden Gelegenheit wohlfeil im Munde führt, aber jede Dreckschweinerei mit nichtssagenden Floskeln unter Vergießen von Krokodilstränen hinnimmt und immer wieder die schlimmsten Massaker unter ritualisierter Empörung geschehen lässt, ohne ihrer Losung Taten folgen zu lassen.

Für Paul Marchand war der Krieg vermutlich auch eine Flucht. Er schreibt, dass er die wahre, grenzenlose Freiheit nur im Krieg kennengelernt habe.

Paul Marchand hat sich im Juni 2009 in Paris das Leben genommen. Er hinterließ eine Frau und eine neunjährige Tochter.

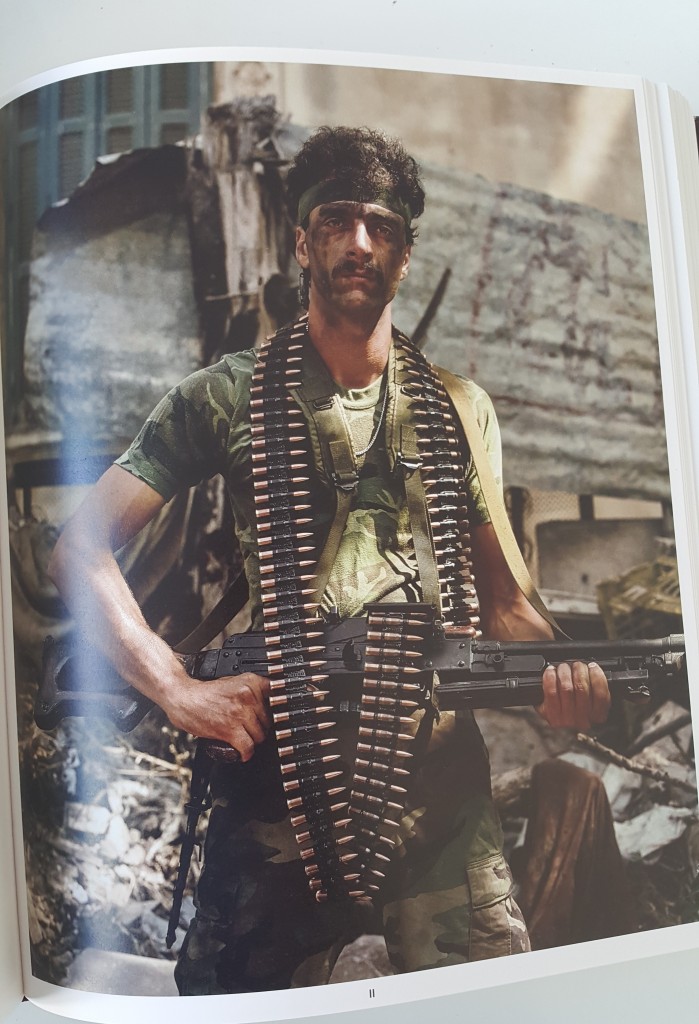

Die Bilder aus Beirut stammen aus dem Bildband „Liban“ von Yan Morvan.

Oh. Das Bild des mexikanischen Offiziers erinnert mich frappierend an eines meiner Zigarrenbilder.

(Am Ende dieses Artikels: https://andreas-moser.blog/2018/10/19/zigarren-eastwood/ )

Aber gut zu wissen, dass man nicht entführt wird, wenn man zu groß für den Kofferraum ist.

In die Höhe kann ich nicht mehr wachsen. Also heißt es Kuchen zu essen ohne Ende!

Pingback: Facing the Firing Squad in Style | The Happy Hermit

Pingback: Vor dem Erschießungskommando, aber stilvoll | Der reisende Reporter